Os ataques à classe trabalhadora são o tema desta quarta matéria da série sobre os 50 anos do golpe de 1964.

Em meados dos anos 60 o capitalismo internacional enfrentava uma nova baixa de lucratividade. O capital estadunidense, em particular, temia por seus negócios na América Latina, frente à onda de mobilizações populares no continente. Isso ajuda a explicar porque a política econômica da ditadura passou a dar um lugar cada vez mais central às empresas multinacionais.

Pregando o “liberalismo” econômico, a ditadura liquidou liberdades políticas e sindicais. Ao fechar ou intervir nos sindicatos prendendo e assassinando seus dirigentes e ativistas o regime “libertou” as grandes empresas da negociação salarial coletiva. Por fim entregou o país às multinacionais e às finanças internacionais.

Menos de um ano após o golpe de 64 os militares já implantavam o Plano de Ação Econômica (PAEG). Sob o pretexto de combater a inflação e o déficit fiscal elevou vigorosamente os juros e aumentou as tarifas públicas o que provocou de imediato recessão e desemprego além de, mais permanentemente, elevar o custo de vida e gerar falências de pequenas e médias empresas. Tudo isso abriu mais espaço para os grandes conglomerados.

Fez também a reforma tributária, bancária e nas Bolsas – “modernizando” (facilitando) a lucratividade financeira. Criou instrumentos de reaproximação comercial com os EUA de internacionalização financeira do Brasil facilitando nos anos seguintes investimentos lucrativos durante o chamado “milagre” do início dos anos 70, acompanhado de forte endividamento externo.

Mas o PAEG ataca particularmente os salários.

Através da Circular 10/65 cria um mecanismo de reajuste salarial que passa a ser determinado pelo governo, bem abaixo da inflação. Decreta o fim da estabilidade no emprego no setor privado.

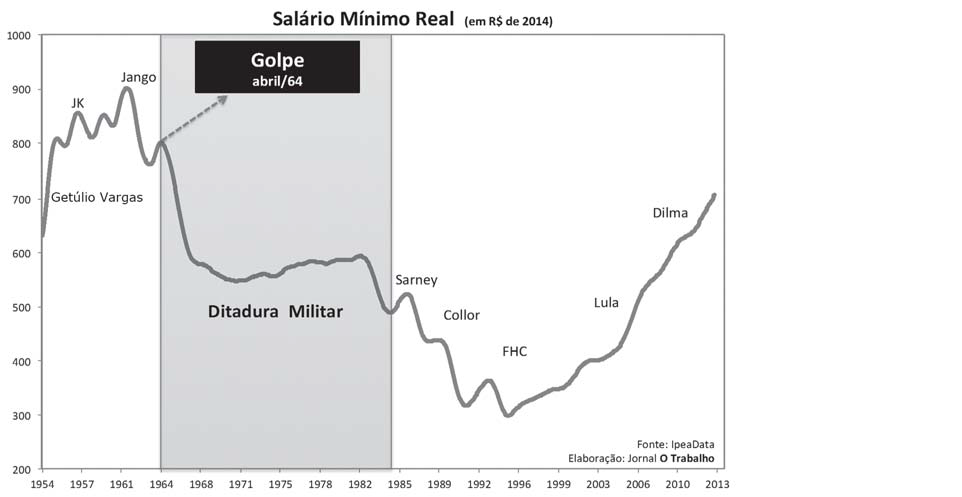

Tais medidas serviram para enfraquecer por completo o poder de barganha da classe trabalhadora, reduzir os custos das empresas, elevar seus lucros. Passando a agradar e atrair capitais internacionais. O resultado foi uma drástica redução do salário real e um aumento da desigualdade de renda no país. Os trabalhadores ligados à produção na indústria brasileira, por exemplo, tiveram uma queda real de salários superior a 11% entre 1965 e 1969. O valor real do salário mínimo caiu 56% no mesmo período (veja o gráfico abaixo).

Com a derrubada de direitos e ataque aos sindicatos a ditadura representou no terreno econômico os interesses do imperialismo e da burguesia brasileira a ele subordinada. Na época essa era uma política claramente exigida pelo grande capital. O governo de Jango, mesmo sob pressão do movimento dos trabalhadores e seus sindicatos tentou implementa-las com cortes de gastos público, elevação de juros e o arrocho tentados em seu fracassado Plano Trienal.

Os militares vieram então para implantar de vez e sem dó o programa imperialista. O “combate à inflação” buscava justificar o arrocho salarial, mas o objetivo central era baixar rapidamente o custo do trabalho para os patrões, daqui e de fora, e aumentar rapidamente os lucros. Por isso, o ataque aos sindicatos e aos direitos foi imediato.

Assim, além da repressão política a ditadura impôs ataques sem precedentes à classe operária brasileira e ao movimento sindical: apenas entre 1964 e 1965 63 dirigentes sindicais tiveram seus direitos sindicais cassados. Houve intervenção em quatro confederações, 45 federações e 383 sindicatos. Na sequência, até 1970, foram colocados sob intervenção direta do Ministério do Trabalho da ditadura 49 confederações e 483 sindicato (revista Dados, 17, 1978). As eleições sindicais passaram a ser feitas sob intervenção e controle do governo. Exigia-se até “atestado ideológico” para se candidatar à direção sindical.

Em 1965, as greves passaram a ser consideradas como crimes contra a Segurança Nacional. Os sindicatos deveriam manter apenas uma função assistencial sob vigilância do Ministério do Trabalho.

A modificação da política salarial foi, talvez, a forma mais direta sentida pelos trabalhadores. O governo passou a ser o único com poder para fixar os aumentos salariais anualmente impedindo que os sindicatos pudessem legalmente pressionar os patrões. Mesmo a Justiça do Trabalho teve seu poder normativo suprimido.

Em 1966 um novo ataque terminou com a lei que garantia a estabilidade no emprego, criando em seu lugar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – (Lei 5170 de 1966), permitindo que as empresas privadas passassem a demitir livremente trabalhadores, mesmo aqueles com mais de dez anos no mesmo emprego que a lei deveria proteger.

Mas, desde o interior das fábricas, o movimento operário começou a se rearticular para resistir à política de arrocho salarial da ditadura. Em 1º de maio de 1968 o governador de São Paulo Abreu Sodré e a pelegada sindical (na época, os que aceitaram gerir os sindicatos conforme os interesses do regime e os interventores nomeados pela ditadura) foram apedrejados em plena Praça da Sé. Logo depois explodiram em julho as greves com ocupações de fábricas em Osasco contra o arrocho salarial e o FGTS, exigindo 35% de aumento imediato, exigindo contrato coletivo e abolição de Lei de Greve e a Lei do FGTS.

O movimento irradiou-se pelo país com operários de Porto Alegre e bancários do Rio em greves e greves com ocupação de fábricas em Contagem (MG) e greves dos rurais em Pernambuco.

A repressão que se abateu sobre as massas foi brutal: ocupação dos sindicatos pela polícia, prisão de dirigentes e grevistas. Apesar da repressão ficou demonstrado que era a classe trabalhadora em luta que podia opor resistência usando seus sindicatos, ocupando fábricas e organizando comitês de greve. Tirando a pelegada da frente, os trabalhadores mostraram o caminho.

Everaldo Andrade e Alberto Handfas